平安時代末期から鎌倉時代前期を舞台に描く、2022年のNHK大河ドラマが『鎌倉殿の13人』です。

主人公は、第2代執権として、鎌倉幕府の実権を握った北条義時。そしてもう一人、ドラマの前半において主役に近い存在となったのが、鎌倉幕府の初代征夷大将軍・源頼朝です。

ドラマの展開と背景をより深く理解するため、源頼朝と北条義時を中心にした家系図・相関図にくわえ、鎌倉幕府成立から滅亡までの戦乱・政変を、わかりやすく年表形式でまとめ、解説したいと思います。

- 『鎌倉殿の13人』で描かれた時代は?

- 源頼朝・北条義時を中心とする相関図

- 【鎌倉幕府成立から滅亡まで】政変や戦乱など出来事年表

- 1156年 保元の乱

- 1160年 平治の乱

- 1180年ー1185年 治承・寿永の乱(俗にいう源平合戦)

- 1185年 守護・地頭設置権を認められ、鎌倉幕府成立

- 1189年 奥州合戦

- 1192年 源頼朝が征夷大将軍に任ぜられる

- 1193年 曾我兄弟の仇討ち(曾我事件)

- 1199年 源頼朝死去により頼家が2代将軍、「十三人の合議制」発足

- 1199年 梶原景時の変

- 1203年 阿野全成を暗殺

- 1203年 比企能員の変、源実朝が3代将軍

- 1205年 畠山重忠の乱

- 1205年 牧氏事件

- 1213年 和田合戦

- 1219年 源実朝暗殺

- 1221年 承久の乱

- 1224年 北条義時死去

- 1232年 北条泰時が「御成敗式目」を制定

- 1274年 元寇「文永の役」、1281年「公安の役」

- 1333年 鎌倉幕府滅亡

- 『鎌倉殿の13人』をより理解するため、おすすめの本

『鎌倉殿の13人』で描かれた時代は?

2022年1月9日に放送された第1話「大いなる小競り合い」は、伊豆の流人となっていた源頼朝が、北条家に匿われるところから始まりました。

同年12月18日に放送された最終回(第48話)「報いの時」で、主人公である北条義時の壮絶な死が描かれました。

源頼朝・北条義時を中心とする相関図

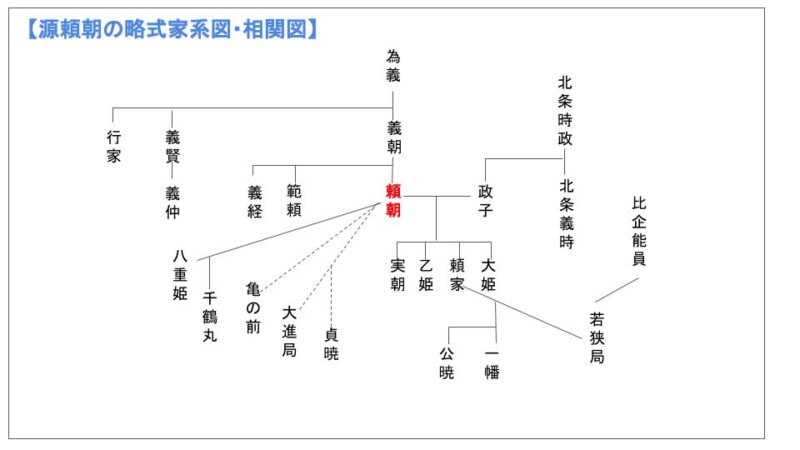

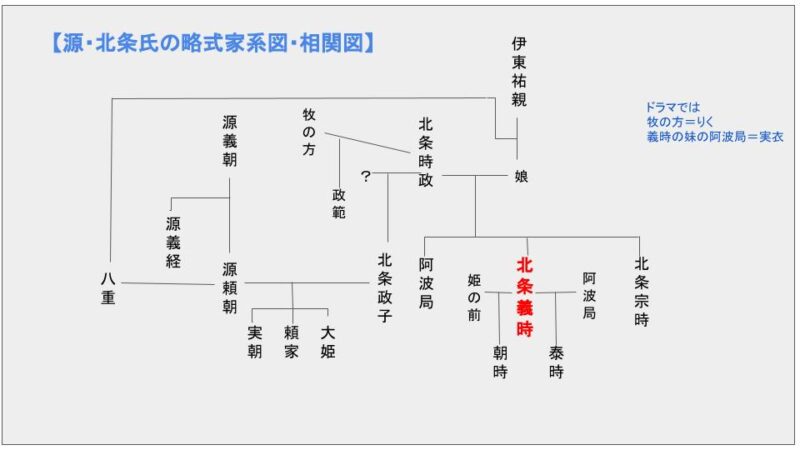

人物関係を理解するため、源頼朝および北条義時を中心とした略式の相関図・家系図をご紹介します。

以下の2つの相関図をあわせてご覧ください。

それぞれ、主要人物の人物像については、下記の2つの記事で詳しく紹介しています。

【鎌倉幕府成立から滅亡まで】政変や戦乱など出来事年表

ドラマでは描かれなかった、源頼朝が流人となった直接の原因「保元の乱・平治の乱」からスタートしたいと思います。

流れを理解することに主眼を置いているため、なるべく簡潔にまとめています。

1156年 保元の乱

「保元の乱」は、崇徳上皇と後白河天皇による皇位継承問題、さらに摂関家の内紛が、源氏と平氏を巻き込んで武力衝突に至った戦乱です。

源頼朝の父・源義朝と平清盛は、ともに後白河天皇側について勝利を収め、敗れた崇徳上皇は讃岐配流となります。この結果、武士が多大な力を持つに至りました。

1160年 平治の乱

「保元の乱」で味方同士だった源義朝と平清盛が衝突したのが「平治の乱」です。

後白河上皇側につき、勝利を収めた清盛は、武士初の太政大臣に任命され、政権の実権を握ることになります。一方、敗北した義朝は殺害され、まだ14歳だった三男の源頼朝は伊豆蛭ヶ小島に流されました。

頼朝は、以後20年以上に渡り、地方の一武士として流人生活を送りながら、ひそかに平氏打倒を目指すことになります。

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』は、このあたりから物語がスタートします。

1180年ー1185年 治承・寿永の乱(俗にいう源平合戦)

平氏方と源氏方は、約6年間にわたって各地でさまざまな戦いを繰り広げました。それを総称して「治承・寿永の乱」と呼んでいます。

頼朝自身が少なからず関与したものを中心に、主だったものだけでも以下の戦い・政変があります。源氏側が敗北したものを▼、勝利したものを◎としました。

※月は西暦のもの

1180年6月 以仁王の挙兵▼

平清盛の専制に不満を持つ、後白河法皇の皇子・以仁王と源頼政が手を組み、京都の宇治で平氏打倒の挙兵を企てましたが、短期間で鎮圧されました。

1180年9月 石橋山の戦い▼

石橋山(現在の小田原市)において、源頼朝・北条氏と、平氏側につく大庭景親・伊東祐親らの間で繰り広げられた戦いです。源氏側は大敗。北条時政と北条義時は逃れましたが、嫡男の北条宗時は伊東祐親の軍に囲まれ、討死しました。

山中に逃げ込んだ頼朝は、大庭軍の梶原景時に逃され、後にこの恩から景時を重用するようになります。

1180年11月 富士川の戦い◎

源頼朝と甲斐源氏の武田信義が手を組み、平維盛と戦った合戦です。源氏側が勝利し、頼朝は南坂東、甲斐源氏が甲斐・駿河・遠江を割拠しました。

平氏方だった伊東祐親は、捕えられた後に自害しています。

1181年3月 墨俣川の戦い▼

各地で打倒平氏の動きが盛り上がる中、尾張と美濃の国境付近でも源行家が挙兵しましたが、こちらは大敗しました。

しかしながら、戦いの直前に、平清盛が死去。清盛の嫡男である重盛もすでに病死しており、こののち、平氏は次第に追い詰められていきます。

1183年6月 倶利伽羅峠の戦い◎

加賀と越中の国境付近で、信濃源氏の源義仲(別名:木曾義仲)が平維盛と戦った合戦です。

義仲が大勝を収めて入京。しかし、朝廷との不和や「水島の戦い」での敗北などあり、立場が危うくなります。後白河法皇の命を受けた頼朝が送った範頼・義経ら鎌倉軍に攻められ、「宇治川の戦い」(1184年)で大敗した末、粟津で討死しました。

1184年3月 一ノ谷の戦い◎

義仲を討った源範頼と源義経の軍が、その勢いのまま、摂津の福原と須磨で勢力を立て直そうとしていた平氏を打ち負かした戦いです。

しかし、三種の神器奪還には失敗し、屋島、壇ノ浦の戦いへと続くことになります。

1185年3月 屋島の戦い◎

頼朝の命を受けた源義経が、梶原景時らの援軍を得つつ、平氏の四国の拠点だった讃岐国屋島に攻め入り、勝利を収めた戦いです。

瀬戸内一帯の制海権は源氏のものとなり、平氏は長門国彦島に逃れて追い詰められます。

1185年4月 壇ノ浦の戦い◎

源義経が水軍を率いて、彦島の平氏と戦い、滅亡に至らしめた源平合戦最後となる海戦です。陸を範頼が攻め、海を攻めた義経は一時は形勢不利に陥るも、潮の流れが変わったことで逆転した話は有名です。

平氏方にいた安徳天皇は海に没し、兵士軍を率いていた平宗盛は処刑されて平氏は滅亡しました。

ただし、この戦いの中、義経と梶原景時の間で確執が生まれ、遺恨を残すことになります。それがきっかけで、頼朝は義経を鎌倉から追放するに至ります。

1185年 守護・地頭設置権を認められ、鎌倉幕府成立

かつては、源頼朝が征夷大将軍についた1192年を鎌倉幕府成立年としていましたが、現在は、後白河法皇が頼朝に対し、守護・地頭の設置と任免権を認めたことで、事実上、幕府が全国を管理下に収めた1185年をその年とする説が有力です。

守護とは、国ごとに置かれる軍や警察の指揮・行政官。地頭とは、その下で荘園や郡など地域を管轄する役職です。

以後、約150年に渡る鎌倉時代が始まります。

1189年 奥州合戦

平氏を滅亡させた頼朝が、藤原秀衡の死去をきっかけに、残る脅威だった奥州藤原氏を征伐した戦いです。

挙兵に先立って、頼朝に叛逆を企てていた義経は、古巣である奥州に潜伏していましたが、それが叶わないまま自害に至っています。

1192年 源頼朝が征夷大将軍に任ぜられる

この年、後白河法皇が崩御。続いて即位した後鳥羽天皇によって、頼朝は征夷大将軍に任ぜられました。

1193年 曾我兄弟の仇討ち(曾我事件)

源頼朝や頼家らとともに、多くの有力御家人が参加した「富士の巻狩り」の際、曾我祐成・曾我時致の兄弟が、父・河津祐泰親の仇である工藤祐経を暗殺した事件です。兄弟は、そのまま頼朝暗殺をも企てましたが失敗し、討ち死にしました。

北条時政が黒幕であるとの疑いもありましたが、頼朝はその後の幕府運営のことを考え、処分することはありませんでした。その代わり、弟の範頼らを粛清しています。

「赤穂浪士の討ち入り」と「伊賀越えの仇討ち」と並ぶ、日本三大仇討ちの1つとして知られています。

1199年 源頼朝死去により頼家が2代将軍、「十三人の合議制」発足

頼朝は晩年、娘の大姫を後鳥羽天皇の妃にしようと画策していましたが、叶わぬまま享年53歳で死去しました。死因は落馬とも言われていますが、諸説ありはっきりしていません。

第2代将軍には頼朝と政子の長男・頼家が任命されましたが、まだ18歳であり、独裁を抑えるために設置されたのが「十三人の合議制」です。

この集団指導体制については、下記の記事で詳しく説明しています。

1199年 梶原景時の変

頼朝の重臣であり、13人のうちの一人だった梶原景時が、御家人66人の連判状によって政権を追放され、一族滅亡に至った政変です。

頼朝死後に勃発した、政権内部における最初の権力闘争です。

1203年 阿野全成を暗殺

5月、頼家は叔父である阿野全成を謀反人の疑いで逮捕、さらに全成の妻である阿波局をも逮捕しようとしましたが、政子によって阻止されます。

全成は常陸国に流され、6月23日、頼家の命を受けた八田知家によって暗殺されました。

1203年 比企能員の変、源実朝が3代将軍

叔母の比企尼が頼朝の乳母だったこと、さらに娘の若狭局が頼家の側室となって長男の一幡を産んだことから影響力を持つようになったのが13人の一人、比企能員です。

その権力を危惧し、また頼家より弟の千幡(のちの実朝)を押す北条時政の策略により、比企一族滅亡に至りました。

一幡は殺害され、頼家も幽閉されたのち、北条の手によって暗殺されました。北条氏の後ろ盾によって、まだ12歳だった実朝が第3代将軍に任命されます。

1205年 畠山重忠の乱

数々の合戦で名を馳せ、源氏に貢献してきた有力御家人の一人、武蔵国の畠山重忠が、北条時政の策謀によって無実のまま滅ぼされました。

北条家による有力御家人排除の一貫でしたが、父の命により、実際に挙兵したのは北条義時でした。

1205年 牧氏事件

北条時政が、継室の牧の方と共謀。実朝を殺害し、娘婿の平賀朝雅を将軍に擁立しようと画策して失敗します。この背景には、無実の畠山重忠排除を契機にした、時政・牧の方側と、義時・政子側との対立がありました。

この失敗によって時政は孤立し、伊豆に隠居の形で政権から追放されました。

1213年 和田合戦

侍所別当として権力を誇っていた有力御家人の和田義盛を北条氏が滅亡させた戦いです。

これにて、いよいよ北条氏が幕府の実権を掌握する地盤が築かれました。

1219年 源実朝暗殺

鶴岡八幡宮で、実朝が頼家の遺児・公暁によって暗殺されます。義時黒幕説など諸説あり、真相はわかっていません。

摂関家の藤原頼経が4代将軍として迎えられ、源氏の正統はわずか三代で途絶えることとなります。頼経はまだ幼児だったため、政子が尼将軍として、義時が執権として実務を支える執権政治が確立しました。

1221年 承久の乱

朝廷の権力を取り戻そうと、後鳥羽上皇が全国に義時追討を発布して挙兵を促します。最大の危機に陥った義時は、東国の御家人たちを総動員することに成功し、わずか1ヶ月で幕府軍の勝利に終わりました。この時の政子の名演説は有名です。

以後、江戸時代まで続く、朝廷に対する武家優位が圧倒的なものとなった象徴的な事件とされています。

1224年 北条義時死去

義時は、享年62歳で急死。死因は諸説あってはっきりしていません。

以後、今回のドラマでは描かれませんが、義時死後の幕府の大きな流れは以下の通りです。

1232年 北条泰時が「御成敗式目」を制定

義時の死後、嫡男で第3代執権についた北条泰時は、鎌倉幕府中興の祖ともいわれ、中でも初の武家法である「御成敗式目」は有名です。

1274年 元寇「文永の役」、1281年「公安の役」

時の第8代執権・北条時宗は、2度に渡るモンゴル帝国の侵攻(元寇)をなんとか退けることに成功します。

しかし、疲弊しつつも恩賞を十分に得られなかった御家人たちの不満へと繋がり、幕府弱体化のきっかけとなりました。

1333年 鎌倉幕府滅亡

後醍醐天皇と、幕府に不満を持っていた御家人の一人、足利尊氏らによって、ついに鎌倉幕府が滅亡しました。

『鎌倉殿の13人』をより理解するため、おすすめの本

以上、主だった戦乱や政変など出来事を時系列に並べ、わかりやすく簡潔にまとめました。

より詳しく理解したい方におすすめの本をいくつかご紹介します。

ドラマのロケ地となった場所については、下記の記事で紹介しています。

![大河ドラマ 鎌倉殿の13人 完全版 第壱集 ブルーレイ BOX [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Rz3fgQMOL._SL160_.jpg)

コメント